Alfred Grimm war einer der bedeutendsten Künstler, die Dinslaken je hervorgebracht hat, 1 er hat als Kunstlehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium zwei Generationen Heinser unterrichtet und er war – um mal diese wundervolle Formulierung zu verwenden – ein Freund der Familie.

In dieser Funktion bin ich mit seiner Kunst aufgewachsen. Mit Tortenstücken, die Deutschland repräsentieren sollten; mit Schachbrettern, auf denen sich Abgründe auftaten, und Röhrenfernsehern, in denen sich ganze Welten entspannen. Alles nicht „schön“ im konventionellen (also: langweiligen) Sinne, alles weit entfernt von der Heimeligkeit malender Arztgattinnen, die die Dinslakener Kulturszene in den 1990er Jahren dominierte. Aber als Kind nimmt man ja erstaunlich vieles als gegeben hin, und interessant waren seine Objekte, die in regelmäßigen Abständen in der Stadt ausgestellt wurden und in ebenso regelmäßigen Abständen für Empörung sorgte, über die die Lokalpresse dann groß berichten konnte, ausufernde Leserbrief-Auseinandersetzungen inklusive, allemal.

Alfred Grimm (als Lehrer hatte ich ihn stets gesiezt; bei unserem letzten direkten Kontakt vor nunmehr auch erschreckenden elf Jahren hatten wir uns bei der Anrede in ein auswegloses Hamburger-Sie-Szenario manövriert) war in Dinslaken geboren und aufgewachsen, hatte an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, was den besagten Dinslakener Lokaljournalist*innen zeitlebens und darüber hinaus das Synonym „Beuys-Schüler“ für ihre Texte schenkte, und war dann als Lehrer für Kunst und (wenn ich mich richtig erinnere) Biologie an sein altes Gymnasium zurückgekehrt. Gleichzeitig hat er sein Leben lang als Künstler gearbeitet, Ausstellungen gemacht und Mahnmale im öffentlichen Raum geschaffen.

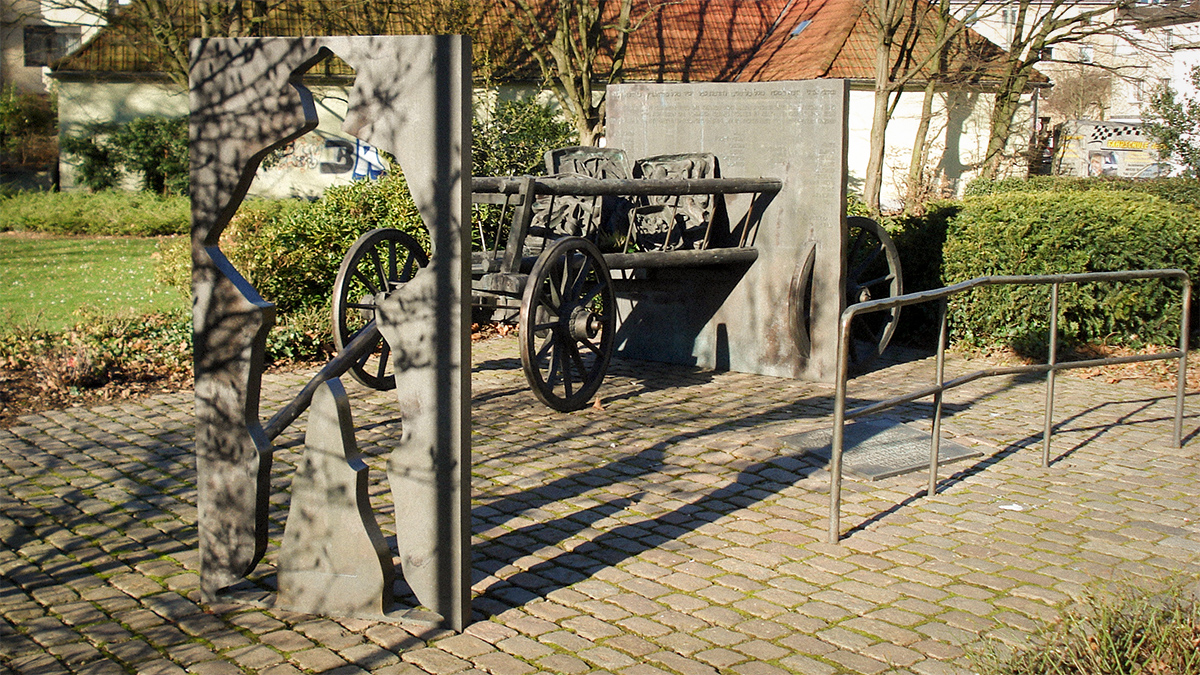

Sein Mahnmal zum Gedenken an die Dinslakener Juden und deren Vertreibung wurde 1993 eingeweiht. Ich erinnere mich noch an eine Präsentation in seinem Atelier: Es war ihm ein besonderes Anliegen gewesen, das Grauen des Nationalsozialismus ganz konkret begreifbar zu machen; deswegen finden sich auf dem Leiterwagen, mit dem die jüdischen Waisenkinder bei den Novemberpogromen 1938 aus der Stadt gebracht wurden, auch Kisten mit Schuhen, Knochen und Gebissen, die an die Opfer in den Konzentrationslagern erinnern sollten. Die Täter hingegen werden durch das Negativ der Silhouette eines uniformierten Mannes symbolisiert: ein Rahmen, in den man sich hineinstellen und so buchstäblich in die Perspektive der Täter versetzen kann. Das hatte schon damals ordentlich Wums.

Als die Stadt Dinslaken noch Geld hatte und sich eine „Skulpturenmeile“ gönnte, schuf Alfred Grimm die „Baustelle“, eine Installation, die auf den ersten Blick wie eine banale, verlassene Straßenbaustelle aussah. Auf den zweiten lag darin ein toter Soldat, Gasmaske und Stahlhelm noch auf dem Schädel. Wieder versuchten sich Kleinbürger in Leserbriefen an der semantischen Vermessung des Konzepts „Kunst“ und verwechselten dabei persönlichen Geschmack mit Bedeutung. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das Werk ursprünglich vor der Haustür des städtischen Baudezernenten aufgebaut, der diesen Gruß auch wenig zu schätzen wusste.

Was man in Zeiten permanenter Maximalempörung im Internet gerne mal aus den Augen verliert: Provokation ergibt ja nur dann wirklich Sinn, wenn sie mehrere unterschiedliche (idealerweise: ansonsten verfeindete) Lager auf die Palme und so zusammenbringt: konservative Katholiken und Second-Wave-Feministinnen, zum Beispiel.

Sein „Mutter-Erde-Stuhl“, ein Arrangement von kleinen Fabrikschloten und anderen Symbolen der Umweltzerstörung im sehr vage angedeuteten Schoß eines abstrakten weiblichen Unterkörpers auf einem sehr echten Gynäkologischen Stuhl, hat über Jahrzehnte immer wieder zu reflexhafter Empörung geführt. Dabei treffen Alarmierung und Kunst dort so viel einleuchtender aufeinander als wenn man Kartoffelbrei auf gerahmte Bilder wirft.

In seiner Kruzifix-Reihe nahm er den zum Möbel geronnenen Leichnam Christi und tat ihm mit verschiedenen Mitteln (Axt, Stromkabel, Drogen) erneut Gewalt an. Helle Aufregung unter den lokalen Konservativen (was in einer Kleinstadt ja am Ende fast alle sind)! Ein zu Tode gefolterter Mann mag völlig okay sein (bzw. in Bayern dringend erwünscht), aber doch bitte nicht so, dass man sein Leid auch noch erkennt! 2

Legendär (womöglich im wörtlichen Sinne) die Geschichte, wie er, der auf einem Bauernhof lebte und arbeitete, eines Morgens ein tot geborenes Lamm mit zur Schule gebracht haben soll, es aufs Lehrerpult legte und die Schüler*innen aufforderte, es zu zeichnen. Ich habe nie jemanden getroffen, der persönlich dabei gewesen wäre, weshalb ich für die Wahrhaftigkeit der Anekdote nicht bürgen kann, aber es macht Freude, mal kurz den Gedanken durchzuspielen, was heute in Eltern-WhatsApp-Gruppen, auf Social Media und anschließend in der bundesweiten Boulevardpresse los wäre. (Kann aber natürlich auch sein, dass die Kinder ein, zwei Tiktok-Challenges mit dem Kadaver durchführen würden und ansonsten wenig beeindruckt wären — man kann ja heutzutage gar nichts mehr einschätzen oder auch nur ungefähr mit einem früheren Jahrzehnt gleichsetzen.)

Unter den Schüler*innen, die in Kunst-Leistungskursen von Alfred Grimm ihr Abitur abgelegt haben, sind auch mein Onkel Thomas, der später als Fotograf in San Francisco Karriere machte, und Andreas Deja, langjähriger Chefzeichner bei Disney, der dort quasi im Alleingang das Subgenre von gay Disney (Scar, Jafar, Gaston) begründete, 3 worüber ich auch schon seit Jahren schreiben wollte. Zu vielen ehemaligen Schüler*innen hielt er über Jahrzehnte Kontakt, förderte sie weiter und verfolgte ihre Entwicklung mit Wohlwollen, womöglich auch – zu Recht – mit etwas Stolz. Es wird Hunderte Menschen geben, die auf die eine oder andere Art von ihm und seinem Wesen geprägt wurden und heute in der – Achtung, Dieter-Gorny-Wort! – Kreativwirtschaft ihr Geld verdienen, vor allem aber eben weiter kreativ tätig sind. Mein Vater, meine Geschwister und ich gehören dazu.

„Immer wieder gut, dass das Lehrerbeamtentum sehr viele Künstler zumindest ökonomisch gerettet hat und das Potential weitertransportiert hat“, wie mein guter Freund und Kollege Tom Thelen sehr gut erkannt hat.

Ich hatte meine Spielwiese, wenig überraschend, immer eher in den sprachlichen Fächern und meine Sparringspartner in den dortigen Lehrer*innen gesehen, aber die wenigen Jahre, die ich in der Unter- und Mittelstufe bei Alfred Grimm Kunstunterricht hatte, haben deutliche Spuren hinterlassen. Er wollte, dass die Kinder nicht nur „schöne“ Bilder malen, sondern auch darüber nachdachten, was sie da tun und warum.

Wobei sein Wirken weit über die Produktion von Bildern und eine grobe Einführung in Kunstgeschichte und ‑theorie hinausreichte: Einmal bot er uns an, ein paar Minuten früher in die Pause zu gehen, wenn wir die Nationalhymne singen würden. Überrumpelt, aber auch autoritätsergeben, stimmten wir die dritte Strophe des Deutschlandlieds an und durften den Klassenraum verlassen — eine verschrobene (und damit zu seinem Ruf passende) Begebenheit, von der ich auch Jahrzehnte später nicht sicher bin, ob sie von ihm als kindlicher Spaß gedacht war, als praktischer Allgemeinwissenstest für junge Bundesbürger*innen oder als Charakterprüfung im Bezug auf Obrigkeiten. Selbst diejenigen, die nach dem Abitur gar keine künstlerischen Arbeiten mehr durchgeführt haben, werden sich immer an ihn und seinen mitunter unkonventionellen Unterricht erinnern.

Alfred Grimm konnte aber auch Geschichten erzählen: Wie sie als Kinder im Nachkriegsdeutschland auf einem Acker MG-Munition gefunden 4 und diese im Klassenraum exakt jenes Gymnasiums, in dem er uns jetzt auch unterrichtete, hinter einer Tafel deponiert hätten, ferngezündet mit einer Lunte, die sie aus Milchflaschenetiketten zusammengedreht hatten. Der Lehrer habe sich gehörig erschreckt, habe empört den Schulleiter geholt und Leugnen sei sinnlos gewesen, weil ja weite Teile der Wand erhebliche, nicht schnell zu beseitigende Explosionsspuren aufgewiesen hätten.

Erst einen Tag vor seiner Todesnachricht habe ich noch an ihn denken müssen, als ich mich kurz über einen aggressiven Verkehrsteilnehmer in einem knallbunten Opel geärgert hatte und mir zum wiederholten Mal einfiel, wie er sich im Unterricht mal über einen Mann echauffiert hatte, der mit Aktentasche unter dem Arm und „wippendem Gang“ die Straße entlang gegangen sei. Er hatte seine kurze Erregung mit dem zeitlos-schönen Ausruf beschlossen: „Keine Haare am Sack, aber wippen!“ (Übertrieben aufmerksame Zuschauer*innen des Bakublogs werden die Formulierung wiedererkennen. So können einen Menschen prägen.)

Über Vater und Onkel blieben wir in den ersten Jahren nach meinem Abitur in losem Kontakt, einmal – es wird auch schon 20 Jahre her sein – trafen wir uns zufällig in der Stadt und kehrten in das Café Meyer in der Fußgängerzone ein, das damals noch existierte und regelmäßig und gerne von ihm frequentiert wurde. Jahre später kontaktierte er mich noch einmal mit der Bitte um publizistische Unterstützung; ein Vorhaben, das damals irgendwie im Sande verlaufen ist.

Aus Anlass von Alfred Grimms 80. Geburtstag veranstaltete das städtische Museum vor zweieinhalb Jahren eine umfangreiche Retrospektive, mit der er es auch in die Regionalausgabe des Kulturkampffachblattes „Bild“ schaffte (gut: es waren ja neben vielem Anderen auch nackte Frauen zu sehen). Ich bekam irgendwie zu spät davon mit und habe es nicht dorthin geschafft.

Nun ist Alfred Grimm im Alter von 82 Jahren überraschend verstorben. Am kommenden Sonntag sollten Arbeiten von ihm Teil einer Ausstellung des Kulturkreises Dinslaken werden, den er mitbegründet hatte.

Mein Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.

- Der Michael-Wendler-Witz schreibt sich an dieser Stelle selbst: [↩]

- Während ich diesen Satz schreibe, frage ich mich, wie ein Kruzifix eigentlich auf Menschen wirken muss, die nicht mit dem toten Erlöser an der Wand aufgewachsen sind. Wer kommt auf solche Ideen?![↩]

- Ja, ja: Es hatte vorher auch schon Shir Khan gegeben.[↩]

- Allein auf den Gedanken, dass sowas da – natürlich! – einfach rumlag, hatte uns noch kein Geschichtsbuch gebracht![↩]